Comune di Urbino

Via Puccinotti, 3 – 0722 3091

www.comune.urbino.ps.it

info@comune.urbino.ps.it

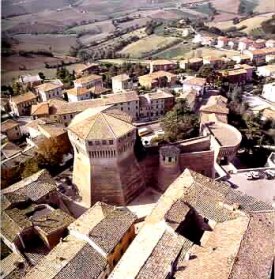

Sita a 485 m d’alt. nella zona subappenninica interna, tra le valli del Foglia e del Metauro. Posta su due colli, è in gran parte circondata da mura e bastioni.

Sede di Università libera fondata nel 1506, Accademia di belle arti ed Istituto per la decorazione e l’illustrazione del libro. La città, che per la sua importanza storica, artistica e culturale è associata a Pesaro nella denominazione della provincia.

Urbino è sicuramente la capitale rinascimentale della Regione che con il suo palazzo Ducale forma un complesso maestoso e principesco, con la sua “facciata dei torricini” sfarzosa rivolta verso coloro che provenivano dai territori non annessi al ducato era la dimostrazione di tanta magnificenza e che come scrisse Baldassar Castiglione nel suo “Cortegiano”.

Urbino è una città a forma di Palazzo, ad indicarne un’unica formazione storica e culturale voluta fortemente dai Duchi Federico da Montefeltro e Battista Sforza sua consorte nel loro grandioso progetto di ricostruzione e rimodernamento dell’intera città attuato dal Laurana chiamato appositamente dalla Dalmazia nella mèta del 1400,un progetto grandioso,che andava oltre l’architettura e che includeva anche una rinascita culturale, da qui la formazione della importante biblioteca di Federico, unica per vastità e pregio per le opere raccolte, acquistata poi da Papa Alessandro VII e oggi custodita nella biblioteca Apostolica Vaticana. All’interno del Palazzo risiede la “Galleria nazionale delle Marche” con opere pregievoli anche a livello internazionale che sono il frutto della sua florida corte e dei movimenti culturali all’interno di essa, quali ” la città ideale” recentemente attribuita a “Leon Battista Alberti”, ” la flagellazione di Cristo” e ” la Madonna di Senigallia” di Piero della Francesca, “il ritratto di Federico da Montefeltro” di Pedro Berruguete, “la Comunione degli Apostoli” di Giusto di Gand, e altri capolavori di Tiziano e Raffaello esposti nell’appartamento della Duchessa in Più la staordinaria struttura del palazzo con i suoi stucchi e putti devorativi che si ritrovano in tutta gli edifici rinati dell’epoca come la e ” lo studiolo del Duca” un’eccellenza nell’arte dell’intarsio ligneo, purtroppo orfana di alcuni ritratti. Non da meno poi le maioliche che pur considerate un’arte minore vennero usate dai Duchi insieme agli arazzi commissionati nelle Fiandre come uno strumento di abbellimento e decoro nobiliare nonché di propaganda politica, da non dimenticare che Federico era “Un’uomo della Guerra”

Oltre al Palazzo Ducale ad Urbino troviamo la Casa di “Giovanni Santi” artista prestigioso della corte dei Montefeltro oltre che padre di “Raffaello Sanzio”che qui nasce, cresce e inizia la sua formazione, tsnto che si può ammirare un suo affresco giovanile nella sua camera da letto raffigurante la Madonna col Bambino.

Consiglio inoltre di visitare a pochi passi dalla Piazza della Republica, nel quartiere medievale di S. Giovanni gli Oratoti di S. Giuseppe e S.Giovanni e in quest’ultimo in particolar modo si può ammirare un ciclo di affreschi recentemente restaurato dei Fratelli Salimbeni di Camerino, un perfetto esempio e testimonianza del “Gotico Internazionale” risalente agli inizi del 1400.

Il Duomo della città ricostruito nella metà del 1700 successivamente al terremoto ha perso la sua architettura rinascimentale eseguita dall’architetto della Corte dei Montefeltro Francesco di Giorgio Martini durante la ” fabbrica” della città, al suo interno due opere di Federico Barocci.

Se si decide di fare una passeggiata intorno alle mura si possono scorgere squarci di poesia unica del territorio del Montefeltro che non ha nulla da invidiare alla campagna fiorentina, e inoltre si può ammirare immerso nelle colline l’architettura austera della Chiesa di S.Bernardino chiamata anche il Mausoleo dei Duchi in cui si pensa abbia lavorato Bramante affianco all’architetto di corte. tanto ci sarebbe da parlare sulla sua bellezza, storia e cultura che la visita è praticamente obbligatoria per riuscire a capire le sue caratteristiche uniche che le hanno fatto guadagnare il titolo di patrimonio Dell’Unesco, e che oggi la rendono ancora più che mai punto di rifetimento di studiosi e ricercatori anche per la presenza della sua Università voluta e intitolata da Carlo Bo’ e per la sua Accademia delle Belle Arti.

IL PALAZZO DUCALE

Il maggiore monumento di Urbino, fu iniziato poco dopo il 1450, per iniziativa del duca Federico da Montefeltro, sui resti dell’antica rocca e alla sua realizzazione  parteciparono, in misura non completamente definibile, Luciano Laurana (1468-1472) e Francesco di Giorgio Martini e, molto tempo dopo (1563), Girolamo Genga, che aggiunse un piano alla costruzione. L’interno del palazzo conserva solo in parte le opere eseguite dai numerosi artisti che lavorarono per il duca Federico: resta la Comunione degli apostoli di Giusto di Gand e una parte dei ritratti degli uomini illustri che il pittore fiammingo eseguì, con Pedro Berruguete, per lo studiolo ducale che mantiene tuttora la famosa decorazione a tarsie, eseguita probabilmente da B. Pontelli su disegni del Botticelli e Francesco di Giorgio Martini.

parteciparono, in misura non completamente definibile, Luciano Laurana (1468-1472) e Francesco di Giorgio Martini e, molto tempo dopo (1563), Girolamo Genga, che aggiunse un piano alla costruzione. L’interno del palazzo conserva solo in parte le opere eseguite dai numerosi artisti che lavorarono per il duca Federico: resta la Comunione degli apostoli di Giusto di Gand e una parte dei ritratti degli uomini illustri che il pittore fiammingo eseguì, con Pedro Berruguete, per lo studiolo ducale che mantiene tuttora la famosa decorazione a tarsie, eseguita probabilmente da B. Pontelli su disegni del Botticelli e Francesco di Giorgio Martini.

Simbolo del Rinascimento italiano e città natale del Bramante e Raffaello, con la sua originale struttura urbana e gran parte degli edifici della sua stagione d’oro.

Ogni anno, in agosto, Urbino celebra se stessa con la Festa del Duca: una rievocazione in costume per le vie del centro a cui partecipano saltimbanchi e mangiafuoco, culminante nella sfida fra contee alla presenza della Corte ducale.

DA NON PERDERE

Museo Diocesano Albani conserva una collezione di ceramiche, manufatti religiosi e il dipinto dell’Ultima Cena di Federico Barocci (XVI sec)

Museo Diocesano Albani conserva una collezione di ceramiche, manufatti religiosi e il dipinto dell’Ultima Cena di Federico Barocci (XVI sec)

Chiesa di S. Domenico dal magnifico portale in travertino sulla cui lunetta incastonata è un’opera di Luca della Robbia;

Oratorio di San Giuseppe, famoso per il presepio in stucco del 1522. Nel 1416 il conte Guidantonio chiamò i fratelli sanseverinati Lorenzo e Jacopo Salimbeni per affrescare l’oratorio, seguiti dall’eugubino Ottaviano Nelli e dal ferrarese Antonio Alberti;

Oratorio di San Giovanni Battista (XIV sec) il cui interno è decorato con cicli di affreschi del XV sec, tra cui la crocifissione del XV sec. e la vita del santo, opera di Jacopo e Lorenzo Salimbeni;

Il Duomo, che si erge tra gli intricati vicoli medievali, realizzato dal Laurana, e ricostruito dal Valadier nel 1784 dopo un terremoto e viene ricostruito nel secolo seguente in  forme palladiane. Conserva opere di Timoteo Viti e Federico Barocci;

forme palladiane. Conserva opere di Timoteo Viti e Federico Barocci;

Chiesa di S. Francesco, sec. XIV, con il bel campanile gotico a cuspide e la grande pala d’altare di Federico Barocci. Rifatta dal Vanvitelli (prima metà del ‘700), ospita i monumenti funebri dei duchi (vi sono i sarcofagi di Antonio e Oddantonio);

Chiesa S. Bernardino degli Zoccolanti, (costruita da Francesco di Giorgio Martini) è sede del Museo dei Duchi, fuori città (vi verrà sepolto con la moglie Elisabetta e il figlio Guidobaldo). Ospitava fino al secolo scorso la “Madonna con Bambino, angeli e santi” nonché il “Duca Federico in ginocchio” di Piero della Francesca (ora alla Pinacoteca di Brera a Milano);

Casa natale di Raffaello sede dell’omonima Accademia istituita nel 1869;

La Fortezza Albornoz, XV sec., sorge in V.le B. Buozzi e rappresenta l’emblema difensivo della città del XVI sec.

Dalla parte opposta delle colline e montagne del Montefeltro scivolando verso la costa lungo la Valle del Foglia, troviamo l’altra importante Provincia insieme ad Urbino, la città di Pesaro.

Dalla parte opposta delle colline e montagne del Montefeltro scivolando verso la costa lungo la Valle del Foglia, troviamo l’altra importante Provincia insieme ad Urbino, la città di Pesaro.

tologiche che caratterizzano le pavimentazioni mosaicali, policromi e monocromi, inoltre decorazioni floreali, scene di caccia, marine e fantastiche ricchissime.

tologiche che caratterizzano le pavimentazioni mosaicali, policromi e monocromi, inoltre decorazioni floreali, scene di caccia, marine e fantastiche ricchissime. Oltre alle sue origini preistoriche e romane S. Angelo in Vado testimonia attraverso la sua storia e architettura urbana le sue vicissitudini nell’arco dei secoli. Distrutta durante la guerra tra Bizzantini e Ostrogoti del VI sec.e ricostruita successivamente dai Longobardi che la intitolarono all’Arcangelo Gabriele da cui deriva l’attuale nome. Entrò a far parte del Ducato di Urbino quando Gentile Brancaleoni, figlia dei Signori della città, andò in sposa a Federico da Montefeltro (1437)e la città da quel momento seguì le vicissitudini e le sorti della città Ducale, solo nel 1631 Papa Urbano VIII l’Alzo a rango di Città.

Oltre alle sue origini preistoriche e romane S. Angelo in Vado testimonia attraverso la sua storia e architettura urbana le sue vicissitudini nell’arco dei secoli. Distrutta durante la guerra tra Bizzantini e Ostrogoti del VI sec.e ricostruita successivamente dai Longobardi che la intitolarono all’Arcangelo Gabriele da cui deriva l’attuale nome. Entrò a far parte del Ducato di Urbino quando Gentile Brancaleoni, figlia dei Signori della città, andò in sposa a Federico da Montefeltro (1437)e la città da quel momento seguì le vicissitudini e le sorti della città Ducale, solo nel 1631 Papa Urbano VIII l’Alzo a rango di Città.

Con l’estinzione degli Ubaldini, tornò ai Montefeltro che di nuovo la concessero in feudo ai Doria di Genova, che la ressero, a loro volta, fino alla fine del casato (1626). Dopo qualche anno di dominio dei Della Rovere, con la fine della dinastia dei Duchi di Urbino (1631) passò allo Stato Pontificio e da questi al Regno d’Italia.

Con l’estinzione degli Ubaldini, tornò ai Montefeltro che di nuovo la concessero in feudo ai Doria di Genova, che la ressero, a loro volta, fino alla fine del casato (1626). Dopo qualche anno di dominio dei Della Rovere, con la fine della dinastia dei Duchi di Urbino (1631) passò allo Stato Pontificio e da questi al Regno d’Italia. In un incanto di sole, di aria balsamica, di pittoresco panorama, racconta la storia dei suoi castelli medioevali: Lamoli, Sompiano, Castel di Bavia che nel sec. XV cede il posto nel piano a Borgopace, Castel dei Fabbri, Figgiano, Palazzo Mucci, Parchiule.

In un incanto di sole, di aria balsamica, di pittoresco panorama, racconta la storia dei suoi castelli medioevali: Lamoli, Sompiano, Castel di Bavia che nel sec. XV cede il posto nel piano a Borgopace, Castel dei Fabbri, Figgiano, Palazzo Mucci, Parchiule.

la storia di Mercatello si unisce ai destini del Ducato di Urbino in seguito al matrimonio di Gentile Brancaleoni con Federico da Montefeltro lasciando definitivamente la ” Massa Trabaria “; nel 1636 naturalmente passa sotto lo Stato Pontificio alla caduta del Ducato d’Urbino per la mancanza dell’erede maschio e diventa Diocesi di Urbania.

la storia di Mercatello si unisce ai destini del Ducato di Urbino in seguito al matrimonio di Gentile Brancaleoni con Federico da Montefeltro lasciando definitivamente la ” Massa Trabaria “; nel 1636 naturalmente passa sotto lo Stato Pontificio alla caduta del Ducato d’Urbino per la mancanza dell’erede maschio e diventa Diocesi di Urbania.

come la produzione di vino e di olio senza tralasciare di nuovo la presenza dell’ unica e buonissima Pera Angelica.

come la produzione di vino e di olio senza tralasciare di nuovo la presenza dell’ unica e buonissima Pera Angelica.

P.zza Matteotti, 2 – 0721 97101

P.zza Matteotti, 2 – 0721 97101

Comune di Colbordolo

Comune di Colbordolo

forse già in epoca romana) iniziarono a sfruttare le locali cave di pietra e marmo, rifornendo di materiali e manodopera specializzata numerosi cantieri in zone anche lontane.

forse già in epoca romana) iniziarono a sfruttare le locali cave di pietra e marmo, rifornendo di materiali e manodopera specializzata numerosi cantieri in zone anche lontane.

Dal 999 Fossombrone vide il dominio papale e nel 1292 passò alla famiglia Malatesta di Rimini che successivamente la cedettero alla famiglia dei Montefeltro di Urbino, sotto il cui ducato conobbe un prospero periodo seguendo le vicende della famiglia e sopratutto grazie arti della lana, carta e della seta per il paese significò anche un rinnovamento edilizio. L’antica Fossombrone era per i Signori di Urbino la dimora di campagna e solo con il figlio di Federico, Guidobaldo il paese divenne la loro dimora abituale dove visse con la consorte Elisabetta Gonzaga.

Dal 999 Fossombrone vide il dominio papale e nel 1292 passò alla famiglia Malatesta di Rimini che successivamente la cedettero alla famiglia dei Montefeltro di Urbino, sotto il cui ducato conobbe un prospero periodo seguendo le vicende della famiglia e sopratutto grazie arti della lana, carta e della seta per il paese significò anche un rinnovamento edilizio. L’antica Fossombrone era per i Signori di Urbino la dimora di campagna e solo con il figlio di Federico, Guidobaldo il paese divenne la loro dimora abituale dove visse con la consorte Elisabetta Gonzaga.

parteciparono, in misura non completamente definibile, Luciano Laurana (1468-1472) e Francesco di Giorgio Martini e, molto tempo dopo (1563), Girolamo Genga, che aggiunse un piano alla costruzione. L’interno del palazzo conserva solo in parte le opere eseguite dai numerosi artisti che lavorarono per il duca Federico: resta la Comunione degli apostoli di Giusto di Gand e una parte dei ritratti degli uomini illustri che il pittore fiammingo eseguì, con Pedro Berruguete, per lo studiolo ducale che mantiene tuttora la famosa decorazione a tarsie, eseguita probabilmente da B. Pontelli su disegni del Botticelli e Francesco di Giorgio Martini.

parteciparono, in misura non completamente definibile, Luciano Laurana (1468-1472) e Francesco di Giorgio Martini e, molto tempo dopo (1563), Girolamo Genga, che aggiunse un piano alla costruzione. L’interno del palazzo conserva solo in parte le opere eseguite dai numerosi artisti che lavorarono per il duca Federico: resta la Comunione degli apostoli di Giusto di Gand e una parte dei ritratti degli uomini illustri che il pittore fiammingo eseguì, con Pedro Berruguete, per lo studiolo ducale che mantiene tuttora la famosa decorazione a tarsie, eseguita probabilmente da B. Pontelli su disegni del Botticelli e Francesco di Giorgio Martini.  Museo Diocesano Albani conserva una collezione di ceramiche, manufatti religiosi e il dipinto dell’Ultima Cena di Federico Barocci (XVI sec)

Museo Diocesano Albani conserva una collezione di ceramiche, manufatti religiosi e il dipinto dell’Ultima Cena di Federico Barocci (XVI sec) forme palladiane. Conserva opere di Timoteo Viti e Federico Barocci;

forme palladiane. Conserva opere di Timoteo Viti e Federico Barocci;

evento è quindi perfetto per ogni visitatore perchè permette di far assaporare quella che è la vera tradizione della nostra Regione fatta di genuinità, cura e amore per la nostra bellissima terra.

evento è quindi perfetto per ogni visitatore perchè permette di far assaporare quella che è la vera tradizione della nostra Regione fatta di genuinità, cura e amore per la nostra bellissima terra. Altitudine: m s.l.m.: variabile da 300 a 1700

Altitudine: m s.l.m.: variabile da 300 a 1700

Nel 538 fu poi distrutta dai Goti, causa la sua posizione strategica di collegamento tra nord e sud, venne poi ricostruita dall’esercito dell’ Esarcato Bizantino di Bellisario e Narsete. Nel 755 è conquistata dai Longobardi di Pipino venne poi consegnata alla Chiesa, nel periodo dei Comuni crea la sua indipendenza comunale per entrare successivamente sotto la protezione e dominio della Città di Venezia che permette a Fano di commerciare tranquillamente nell’Adriatico. Dopo un breve dominio Estense subentrano i Malatesta di Rimini fino al 1463 quando poi diventa territorialmente dominio dei Duchi di Montefeltro per ritornare così a far parte dello Stato della Chiesa. Nei secoli poi si vede la dominazione Napoleonica e l’entrata nel Regno Italico.

Nel 538 fu poi distrutta dai Goti, causa la sua posizione strategica di collegamento tra nord e sud, venne poi ricostruita dall’esercito dell’ Esarcato Bizantino di Bellisario e Narsete. Nel 755 è conquistata dai Longobardi di Pipino venne poi consegnata alla Chiesa, nel periodo dei Comuni crea la sua indipendenza comunale per entrare successivamente sotto la protezione e dominio della Città di Venezia che permette a Fano di commerciare tranquillamente nell’Adriatico. Dopo un breve dominio Estense subentrano i Malatesta di Rimini fino al 1463 quando poi diventa territorialmente dominio dei Duchi di Montefeltro per ritornare così a far parte dello Stato della Chiesa. Nei secoli poi si vede la dominazione Napoleonica e l’entrata nel Regno Italico.

Maria Nova si conserva una tavola del Perugino a cui collaborò anche Raffaello Sanzio.

Maria Nova si conserva una tavola del Perugino a cui collaborò anche Raffaello Sanzio. popolari, folcloristiche e culturali più antiche ed importanti della Regione Marche. Ha luogo nel mese di Febbraio con la sfilata di carri di notevoli proporzioni e con le rappresentazioni mascherate di vari gruppi organizzati, espressioni di una cultura artigianale di grande tradizione. Ludica e di sapore storico, è la Fano dei Cesari che rievoca a luglio le origini romane della città in un’intera settimana di eventi che spaziano da appuntamenti culturali a iniziative che coinvolgono i negozianti e i ristoratori della città, a feste e giochi a tema, con conclusione nella grande sfilata in costume romano e corsa delle bighe.

popolari, folcloristiche e culturali più antiche ed importanti della Regione Marche. Ha luogo nel mese di Febbraio con la sfilata di carri di notevoli proporzioni e con le rappresentazioni mascherate di vari gruppi organizzati, espressioni di una cultura artigianale di grande tradizione. Ludica e di sapore storico, è la Fano dei Cesari che rievoca a luglio le origini romane della città in un’intera settimana di eventi che spaziano da appuntamenti culturali a iniziative che coinvolgono i negozianti e i ristoratori della città, a feste e giochi a tema, con conclusione nella grande sfilata in costume romano e corsa delle bighe.